6月24日,由燕趙都市報·縱覽新聞出品的《運河人家》特刊,入藏中國大運河非物質文化遺產展示館。“這真是一份特別的禮物,燕趙都市報·縱覽新聞的這份特刊設計精美,內容豐富,詳細介紹了關于各地大運河的動人故事,非常感謝燕趙都市報·縱覽新聞對大運河的宣傳,我們會好好珍藏。”中國大運河非物質文化遺產展示館講解員吳蕾說。(6月25日河北新聞網)

一條大運河,半部華夏史。大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,留下的許多歷史遺存,訴說著它昔日的輝煌。曾經,民眾依航運謀生,運河兩岸景點星布,文人墨客書畫詩詠,運河文化也在岸邊纖夫一聲聲的號子中綿延不斷……而今,在中國大運河申遺成功10周年之際,由中央網信辦、國家文物局、人民日報社、江蘇省委網信委聯合主辦的“何以中國?運載千秋”網絡主題宣傳活動6月22日在江蘇揚州啟動,這是一次對運河保護成績的深情致敬,也是對運河非遺文化活動價值的精彩展示。

千年大運河貫穿南北,聯通沿線8省(市)30余個城市,貫通吳越、兩淮、齊魯、燕趙等多個文化區域,帶動了大半個中國的文化交流,織就出一條連接歷史與未來、傳承與發展的文化紐帶。大運河河北段全長530公里,上連京津、下接魯豫,流經廊坊、滄州、衡水、邢臺、邯鄲及雄安新區等地21個縣(市、區),遺址完整、遺產資源豐富,是中國大運河中頗具北方特色的文化瑰寶。十年來,河北各地各部門強化文化遺產保護傳承,積極推進大運河文化帶建設,著力打造燕趙文化新高地。

水波動,文化興。文化是城市的靈魂和軟實力,而大運河是一條線性文化帶,是流動的文化,流淌著的不僅是奔流不息的河水,更延續著流淌千年的歷史文脈。十年來,保護、傳承、利用帶來的變與不變,在大運河河北段接續上演、交替呈現,古老大運河煥發出時代新風貌。隨著京津冀一體化進程的加快,京津冀三地堅持“一盤棋”,共同治理運河生態、推動旅游通航、修繕文物遺存,昔日運河繁華盛景正一步步穿越千年時空,更多地呈現出“漁唱樵謳聽不辨,人聲半在水聲中”的文化盛景。

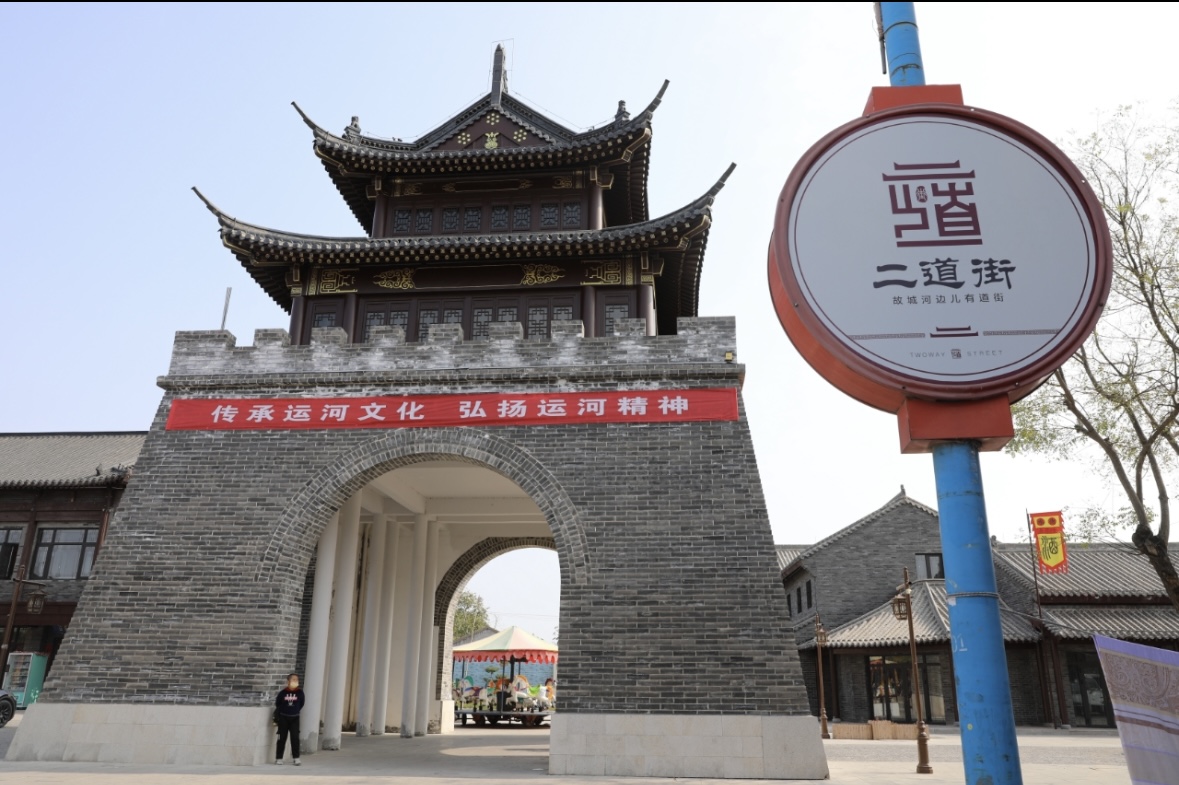

“寄語飛南歸北雁,大河頭尾是家川。”燕趙大地,大運河沿岸的一條條古街,一座座村鎮,因運河而生,因運河而盛。為了更好地保護運河文化遺產,河北省制定了《河北省大運河文化保護傳承利用實施規劃》《河北省大運河文化遺產保護利用條例》,積極推進大運河文化遺產保護利用,深入挖掘和豐富大運河文化內涵,與運河村鎮共生的民俗非遺,諸如香河吹歌、景縣銅胎畫琺瑯技藝、滄州木板大鼓、臨西亂彈,以及八極拳、舞獅、夯歌等,共同組成了豐富生動的大運河非遺長卷,展示著大運河文化世代相傳、生生不息的蓬勃生命力,猶如珍珠散發著耀眼的光彩,風光更勝從前。

置諸全球視野,大運河是世界獨有的仍在使用的活態線性文化遺產,必須堅守世界遺產關于“原真性、完整性”的保護標準和大運河活態遺產的特點,加強各類文化遺產保護和展示,讓大運河成為能夠潤澤萬世的一條生命之河。近年來,河北省深入挖掘大運河及沿岸的本地文化內涵,以“文旅融合+”的模式,充分展現大運河遺存承載的漕運文化、水利文化、船舶文化、非遺技藝等多元文化,在各個區段呈現出“和而不同”的文化風貌,讓大運河真正“活”起來、“火”起來,不斷煥發出勃勃生機。

來源:河北共產黨員網

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告