據新華社北京5月31日消息,為積極應對人口老齡化,我國將進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。消息一經發布,旋即引發輿論熱議。

伴隨近年來全球性的低生育率現狀,各個國家都曾提出過不同的政策解決方案。其中,如何改善生育配套政策、如何解決公共資源問題、如何消除用人單位對職場女性的用人歧視等問題是關鍵。

在當下西方社會中,有三分之二的媽媽們走出家門從事有償勞動。如何分配經濟生產的責任和作為社會再生產的育兒責任,是幾乎每一位媽媽都必須面對的當代難題。那么,那些居住在對工作—家庭沖突和性別不平等提出了不同政策解決方案的國家的職場媽媽們,每天究竟要經歷些什么?她們能否享受帶薪育兒假、負擔得起兒童保健和全民醫療保健、兼職或者彈性工作制呢?

美國社會學家凱特琳·柯林斯調查了歐洲和美國的女性在現有政策下對于母職和就業的感受和經歷,寫就了《職場媽媽生存報告》。她采訪了135位中產階級職場媽媽,發現媽媽們有一個共同的愿望:“女性想要感受到自己能夠相對平等地兼顧有償工作和育兒職責,且不會因此使自己在家或職場處于弱勢地位。”

本文節選自《職場媽媽生存報告》,編者有刪改。

《職場媽媽生存報告》,凱特琳·柯林斯著,汪洋 周長天譯,世紀文景|上海人民出版社 2020年11月版。

職場媽媽比爸爸更少有機會享受家庭政策

美國從國家層面沒有支持育兒的工作—家庭政策,沒有全民醫療保健,沒有全民社會保險,沒有最低收入保障,沒有帶薪育兒假,沒有兒童保育補助,沒有對帶薪假和病假的最低標準。各個城市和州可以自主選擇是否要在聯邦政策基礎上提供更為慷慨的補助,但這也意味著只有在那些更大、更富裕、思想更先進的地區工作才有可能享受更多福利。比如,目前能夠為員工提供帶薪育兒假的只有四個州—加利福尼亞州、新澤西州、紐約州和羅德島。

唯一一條聯邦政府制定的休假政策是1993年的《家庭與醫療休假法案》,薩曼莎正是利用了這條法案才在生下第二個孩子之后休了假。該法案允許符合資格的員工為照顧剛出生的嬰兒或剛領養的兒童,為照顧病重的家人,或本人為從重病中恢復,而申請至多12周受工作保護的無薪假。《家庭與醫療休假法案》只適用于員工人數超過50人的企業,且員工必須至少工作滿12個月或最低1250小時才符合申請資格。休假之后,員工仍確保擁有一份工作,但不一定是他們原本的工作。受這些規則限制,只有大約62%有工作的美國人符合資格。白領職工相比低收入的工人,可享受此項福利的人數更多。此外,并沒有很多人會切實使用無薪假,因為他們承受不起一段時間沒有薪水。正如我在本書的前言中列出過的,在美國,高收入群體擁有帶薪休假的可能性比低收入群體高出三倍不止。

在美國,無論什么年齡的孩子都不享受兒童保育補助。聯邦政府有限的兒童保育機構只面向最低收入的公民子女。低收入家庭的家長必須有工作或參加與工作相關的活動,比如正在接受培訓,才能通過兒童保育與發展基金(Child Care Development Fund)獲得兒童保育津貼。沒有政府資助的家庭只能自己想辦法解決兒童保育問題。這些家庭會轉向大量品質和收費各不相同的托兒機構。一直到2013年之前,日托機構無論是服務質量、員工或健康標準,都不受任何國家層面的監管,這導致提供保育服務的機構大量涌現。各個州有責任設定和執行最低的健康和衛生標準,比如強制安裝煙霧警報器、危險物品必須上鎖保存、員工與兒童的比例以及最低入托年齡等。很多托兒項目被免于任何檢查,也不需要任何執照,比如那些看護兒童人數很少的機構、由宗教團體組織的項目、非全日的托兒所以及由學校開設的學前班或晚托班。各州關于營養、鍛煉、媒體使用以及兒童發展活動的指導方針都不相同。美國缺乏關于兒童保育的標準規范,意味著相比低收入家庭,更富裕的家庭能夠給孩子提供更安全、更高質量的環境。幾乎所有研究都表明在兒童成長早期給予更高質量的教育和保育項目會讓這些兒童在青少年時期以及成人以后受益無窮。

例如帶薪家庭假、兒童保育協助、彈性安排工作日程、遠程辦公等工作—家庭政策在市場權利更大的員工群體中更為普及。這樣的員工更多是男性,他們就職于大型企業和高收入行業。職場媽媽不僅比爸爸更少有機會享受家庭政策,而且更可能因為利用家庭政策而承受經濟懲罰。研究這些現象的工作—家庭問題學者普遍認為美國對社會福利采取的自由市場方針已經失敗。我們能看到失敗的證據:母親和兒童貧困率高,人員更迭比例高;已育女性就業率時高時低,職工疲憊不堪,工作時間極長。

電視劇《三十而已》(2020)劇照。

有關幸福感的統計數據也反映了美國的工作—家庭政策方針是失敗的。有孩子的家長幸福程度比沒有孩子的人群低,所有西方工業化國家都是如此。但比較為家庭提供更多助力和資源的國家與沒有提供什么幫助的國家,有孩子與沒有孩子的成人所體驗的幸福感的差距會不斷縮小。在2016年一次面向經濟合作與發展組織22個成員國的研究中,社會學家珍妮弗·格拉斯(Jennifer Glass)、羅賓·西蒙(Robin Simon)以及馬修·安德森(Matthew Andersson)發現,美國父母在個人福利方面受到的懲罰是最多的,有子女和無子女人群之間的“幸福落差”是最為巨大的。換言之,美國缺乏支持的大環境意味著生兒育女的人相比其他有工作—家庭政策支持國家的父母要承受更多的稅收和精神壓力。

民意調查數據顯示,如今有越來越多的美國人支持工作—家庭政策,包括帶薪家庭假、全民學前教育以及加大有關收入平等和工作時長平等的法律的保障力度。較年輕的職工也很關注工作—家庭政策,他們更不愿意為了工作犧牲個人和家庭生活時間。但這些關注還沒有促使聯邦政策發生改變。

“我做的一切都不夠好”

“有很多天,你會覺得自己既是個糟糕的員工,也是個糟糕的媽媽。”凱爾茜這么說道。我們當時坐在她家巨大的餐桌邊,我們之間的桌上放著她的筆記本電腦、手機、耳機和平板電腦。那天凱爾茜遠程辦公,因為她需要擠出時間進行一場面試。凱爾茜是已婚的白人媽媽,從事商務管理,每周工作大約55小時。她和丈夫瑞安有一個1歲的女兒,名叫羅茜。我們在凱爾茜位于華盛頓市郊巴爾斯頓(Ballston)一個高檔小區里挑高的聯排別墅見面時,羅茜正在托兒所里。凱爾茜告訴我,她經常覺得自己很失敗:“你會覺得,‘我做的一切都不夠好。沒有一件事是順利的’。”像凱爾茜這樣的美國媽媽表示她們對自己在工作和生活中扮演的角色感到巨大的愧疚和緊張,這種反應與我在聯邦德國和意大利的受訪者差不多。但聯邦德國媽媽會批評過時的文化規則,意大利媽媽會指責政府,大部分美國人卻只會怪自己無法“平衡”或者“處理”自己的責任。凱爾茜在有了孩子之后有意識地決定降低對自己的要求。我問她,在她看來美國媽媽是否有可能踏上職業巔峰。她說:

總的來說,可以的,但是……你需要面對的很多道坎可能不一定來自行業或者市場或者別人的期待,而是你自己給自己設下的。因為你有了孩子之后可能會變得情緒化一些。你不想錯過孩子的每一場足球比賽或者鋼琴演奏會,甚至你不愿意錯過每天的睡前時光。我就不愿意。如果能先陪女兒睡覺,再坐晚上9點的飛機去我需要去的地方,我是愿意的。有失才有得嘛,這是可以理解的,我能接受。你不會再覺得自己需要事事都做到完美。

凱爾茜認為媽媽們自己給自己設了很多坎——她們對自己做個好媽媽的高要求阻礙了她們追求事業進步。她表示這種要求對任何希望能夠參與孩子日常生活的家長都是符合邏輯的。比如凱爾茜,她的問題不是給自己設了太多坎,而是怎么才能輕松跨過去。她的解決辦法就是“找辦法”和“自己做”,即便這意味著工作了一整天之后回到家把女兒送上床,然后再趕去機場搭紅眼航班。凱爾茜不斷提醒自己不必“事事都完美”,這也反映出她其實感受到了完美的壓力。

當美國媽媽感覺到工作—家庭沖突以及壓力時,她們經常會覺得都是自己的錯。蒂安娜是非裔美國人,她有公共衛生的學士學位,一度在社區中做護工。但她覺得那樣就沒有足夠的時間陪女兒,所以她最終選擇了一份時間安排更好但收入低一些的行政工作,每周上班35小時。蒂安娜自責的壓力不是來自長時間、高負荷的工作,她是自己入錯了行:

我覺得我只是選錯了行當……我應該一直當護士的,因為我喜歡在醫院里工作,在醫生辦公室里工作。我就總是做了錯誤的選擇,真是不知道哪兒不對勁。我當時就是太現實了。

蒂安娜認為她的工作—家庭沖突源于自己的錯誤選擇,解決之道就是換工作—這也是我遇到的很多美國女性普遍的解決方法。

讓很多媽媽感到愧疚的是她們熱愛的工作會時不時地要求她們做出太多犧牲,最終遭殃的是孩子。比起漫長的工作時間、要求嚴格的雇主或缺乏職場支持,媽媽更多地生自己的氣。勞倫是白人,急診室醫生,每周工作大約45小時。她有三個孩子(分別1歲、3歲和5歲),她的丈夫肯是一位全職爸爸。回想起工作中遇到過的一次驚嚇,勞倫在我們的采訪中哭了起來。那一次,她正在為一個艾滋病毒攜帶者的病人提供治療時,有液體濺到了她的眼睛里,醫院的傳染病專家讓她從那天開始不要再給最小的孩子哺乳。“大概有兩個星期我都是哭累了才睡著的。我覺得天都要塌了。”對勞倫來說,這次事件“代表了我要承受的犧牲,而且是必須得去承受的。那實在太苦了”。勞倫面對的是一次艱難的交易:她可以保住工作,卻不能繼續哺乳—她認為這是對她孩子的傷害。讓她最小的孩子從母乳改喝配方奶簡直就是令人心碎的損失。

勞倫與我對坐在餐廳的桌邊,眼里噙著淚回憶道:“最后,我覺得工作的好處顯然還是比壞處多。但是當這個天平再傾斜一些時就真是太難了。”勞倫因為工作而暴露在艾滋病毒感染的可能之中,致使她無法繼續哺乳,這讓她感到極度愧疚和焦慮,因為她正在要求她的孩子冒著風險和犧牲包容她自己熱愛的工作。勞倫承認有時候她會覺得這份工作的艱辛已經超過了她的家庭所應該承受的。盡管她希望自己能為女性樹立起一個成功典型,但她也在想這會不會太自私了,反讓孩子受到傷害。

我問勞倫急診室是否會做出什么改變來努力提升安全程度,她告訴我她自己所采取的方法是:佩戴眼部護具,盡量站在門邊以防被傳染。不同于瑞典和德國的媽媽一般會確保自己能休一年育兒假,然后在回去工作之前給孩子斷奶,勞倫卻得在哺乳的時候就開始上班,于是將自己的孩子也暴露在急診室那些病癥的潛在威脅之中。

但勞倫只提到了她自己能做些什么來預防危險發生。她并沒有要求工作單位提升安全措施,而是以一個母親的身份努力確保自己的安全。勞倫覺得她沒有在遇到艾滋病毒攜帶者時保護好自己(因而她也沒有保護好自己的孩子)。她覺得那是自己的錯,所以她盡自己所能地采取各種措施確保這樣的事情不會再次發生。

除了勞倫那種比較極端的職場顧慮,媽媽們還會因為每天瑣碎的日常工作感到愧疚。我采訪的媽媽告訴我,她們擔心繁忙的工作安排和漫長的工作時間會妨礙自己成為好媽媽。阿莉是白人,已婚,作家,每周工作大約50小時。她解釋說:

我的想法很復雜。比如我正在工作的時候,我就很想自己的孩子們。我每天往返工作地點單程就要一小時。有時候交通情況不好,單程就是一個半小時。如果我工作九小時,最近有時候要十小時,那我覺得我根本就看不到孩子們了。我覺得現在我的丈夫比我與孩子們更親近。這讓做媽媽的很難接受……我真的很想念陪他們待在家的時間。但我接受了這份工作。

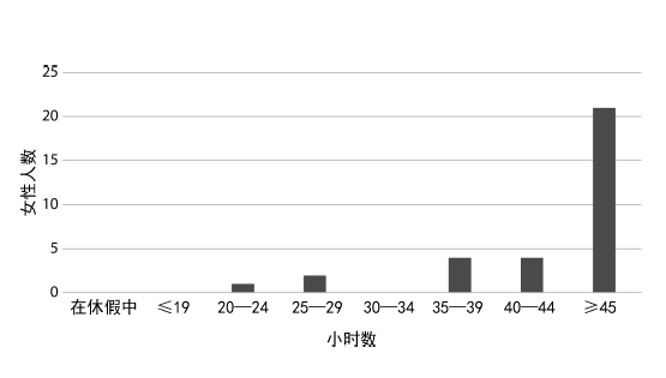

阿莉夾在耗時的工作和做一個參與孩子們生活、一直出現在孩子們面前的媽媽的想法之間,左右為難。她為自己的丈夫竟然能與孩子們在一起更久而感到遺憾,這是符合邏輯的,因為在美國密集育兒的主力仍舊是母親。阿莉并不置疑自己雇主要求她工作那么長時間的決定,而是自己承擔起做下決定的后果:“我接受了這份工作。”圖6.1顯示,我采訪的大部分女性每周都要工作超過45小時。

華盛頓特區受訪者每周工作時間

這些職場媽媽為自己無法取得“工作—家庭的平衡”而深感愧疚,而且她們通常覺得這樣的結果都是自己的錯。

“我是如此幸運”

我采訪的美國媽媽覺得所有家務、育兒及工作都是只屬于她們的責任。與歐洲女性不同,她們對讓自己的伴侶、職場以及政府介入幫忙來緩解每日的壓力和困難并沒有多少信心。當媽媽們確實得到了任何形式的幫助時—無論是她們自己努力掙得的還是用錢買來的—她們都會使用諸如“真是非常幸運”或者“簡直受到了特別優待”這樣的說法。凱爾茜就說過:“我覺得非常幸運……我不知道產假原來那么難得,直到我有一次跟朋友聊天……才發現她正在休的三個月假是完全無薪的,因為,她們的帶薪產假只有大概兩個星期。”凱爾茜就職的公司以慷慨的工作—家庭政策出名,她休了四個月的帶薪產假,這是非常少有的。享受更多工作—家庭福利的女性也反復說她們覺得自己幸運,無論這些待遇是正規的還是非正規的。

總的來說,德國、瑞典和意大利的媽媽都不曾提到“幸運”一詞。她們的表述恰好相反。歐洲媽媽將工作—家庭政策視為她們應得的權利。而我的美國受訪者從未表達過這種想法,只有少數幾個提到政府應該推動“工作—家庭平衡”。總的來說,政府并不被看作為女性的家庭生活提供幫助的來源。當我問到政府應該再做些什么來幫助職場媽媽時,作家、兩個孩子的媽媽阿莉說:“這是個好問題。我從來沒有想過。我當然希望當孩子們回家的時候我已經在家等著了。但要改變我的工作日程安排,這就跟叫泰坦尼克號掉頭一樣困難。”阿莉覺得為了家庭調整她的工作時間是天方夜譚。然而斯德哥爾摩和柏林的女性普遍認為就該這么辦,這是她們的權利。

華盛頓特區的媽媽也對善解人意、支持她們的老板表達了深深的感激。女性得到的這種“慷慨”往往是非正式的彈性時間。伊馬尼是西班牙/非洲裔美國人,她在一幢辦公樓擔任物業經理。她的工作很緊張,每周大約要45小時,而且光是通勤單程就要兩小時——也就是說一天有四個小時在路上。事實上我們找時間見面采訪也很困難,因為她的工作安排太滿了。最后伊馬尼的丈夫同意去接孩子,這樣她就能在下班后與我在她的辦公室里完成采訪。等我們談完了,她開車回家的時候路上幾乎已經沒有人了。伊馬尼告訴我,她負擔不起把家搬到她上班的地方附近:

你可以想象的,我的工作快把人逼死了。我壓力太大了,快要倒下了……我只能請求讓我每周兩天在家辦公。那樣就能減少很多負擔,不用來來回回……讓我好過很多。不然的話那種壓力真是——我都不知道我該怎么解釋。壓力太大了——我就好像是一根鏈條上關鍵的一環……我真的是被推到極限了……我是說我的身體也要不行了……我原本應該早上7:30就到這兒的,但我從沒能準時到過。不可預料的因素太多了。很幸運的是,我的上司、我們公司,還有這幢樓的人都還比較靈活……真是上帝保佑,實在是太好了。這是我在職業生涯中第一次覺得我終于知道自己在做些什么,我能把事情做好,而且不是特別特別的讓人無所適從。當然有時候也有些混亂。

伊馬尼每周有兩天可以遠程辦公,而且早上的上班時間也略做了調整,這減少了她的工作壓力和精神壓力。伊馬尼并不因為老板給她很大的壓力又要求她工作很長的時間而生氣,她只感恩自己獲得了一定的靈活度。

當自己的老板也有了孩子所以對她們表示“理解”時,我的美國受訪者也會覺得自己很幸運。有一位媽媽說:“我很幸運是因為當時我在加州的老板自己有四個孩子,他也是個好爸爸,所以他給了我很多自由。”另一位媽媽解釋說:“我們很幸運的,因為我們的公司是非營利性的,高層里很多人都有孩子。管理團隊的所有人幾乎都有孩子。他們能理解我們。”

能在屬于自己的辦公空間里泵奶的女性也表達了大量的感激之詞,因為她們知道這種私密性的辦公環境并不典型。切爾茜是白人,每周工作45小時,在一家跨國企業擔任銷售管理工作。她表示:

我每天要泵兩次奶。在這件事上我實在是太幸運了。我們公司里,在我這個級別就可以擁有自己的辦公室。至少目前還有。因為我們就要搬去(一個新的)開放式辦公室了,集體化辦公。現在這樣真是省錢,哪里都好。所以我很擔心當我沒有這個辦公室了該怎么辦。

法律要求雇主提供泵奶的場地和時間。這些感激背后其實是美國媽媽理應獲得的合法權利。

媽媽若是剛好喜歡自己孩子的日托班,她們也會非常感恩。很多人都有親身經歷或是知道有朋友非常不喜歡自己孩子的托兒機構,這會讓媽媽覺得自責和焦慮。已婚的白人媽媽阿什莉是一位秘書,她有兩個女兒。她解釋說:“我知道肯定有不合格的托兒所,但……我就非常幸運了。我女兒的兩個老師都是很好的人,把孩子當作自己的子女對待,就好像一個大家庭一樣。”

美國缺乏國家層面的工作—家庭政策,因此加劇了女性由于種族和階層而遭受的不平等待遇。在美國這個強調個人責任的文化環境中,當媽媽能夠因為享受工作—家庭政策(如產假、彈性工作制)以及獲得幫助(如有親戚幫忙或雇用了家政服務員和保姆)而減少隨之而來的愧疚時,她們普遍認為自己是幸運的、受到優待的。與歐洲的媽媽不同,能獲得這些福利的媽媽不會說這是她們的權利或她們對此懷有期待。這種幸運的想法更像是女性在慶幸自己的特權,因為美國從制度上就不平等:有些女性——一般是白人、更富有的女性——更多地享有這些幫助,而其他的女性—尤其是少數種族/族裔的低收入女性—卻沒有。這是種族主義和階級主義的后果。

這種想法也再次確認了媽媽認為這是優待而非權利——意味著她們一直身處于一個向她們灌輸著這些政策和幫助本非全民可享的大環境之中。媽媽們將個人責任的理念內化了:她們相信工作—家庭沖突是她們需要自己去解決的問題。美國女性不期望遇到善解人意的上司、互相幫助的家人和彈性通融的工作。

編輯:李耀榮

原標題:三孩生育政策即將實施,職場媽媽該怎么辦?

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告